「修学旅行といえば京都」──この定番イメージは、少しずつ揺らぎ始めているかもしれません。最近、「京都を外した修学旅行先」の話が教育現場や旅行業界でちらほら聞こえています。実際に、高校行き先ランキングにおいて、沖縄が京都を抜いてトップに立つ年も出てきました。

こうした変化をひと言で表すと、「京都離れ 日本人 修学旅行」のトレンドが、単なる話題ではなく現実になりつつある、ということ。ではなぜ京都離れが起きているのか?行き先を替える学校が本当に増えているのか?そして、これからの修学旅行はどのように変わっていくのか?

本稿では、最新のデータ・報道・現場の声をもとに、「京都離れ 日本人 修学旅行」の現状と背景、代替先の可能性、設計上の注意点、そして将来展望を包括的に整理します。教育関係者・保護者・旅行企画者の立場で、読者の疑問をできるだけ解消できるよう構成しました。

私の時代は、高校の修学旅行といえば、京都でしたね。

京都離れの実態:統計が語る「行き先シェアの変化」

高校修学旅行行き先の変動:沖縄が京都を追い越す年も

2024年/2025年頃の最新データをみると、修学旅行行き先ランキングで以下のような傾向が見られます:

- 行き先トップ5(高校修学旅行)では、沖縄 12.8%、大阪 12.7%、京都 10.9%、東京 9.6%、千葉 8.5% という順位。

- 過去には京都が上位を占めることが多かったものの、現在は相対比率を落としており、沖縄が上昇傾向。

- 修学旅行の位置づけ自体を見直す学校が見られ、行き先・交通・見学先を再検討する動きも報じられている。

こうしたデータは、「京都離れ」が単なる風評ではなく、実態を伴う傾向であることを示唆しています。

中学校・小学校レベルの観光傾向とのギャップ

修学旅行は中学校・高校で実施されることが多いですが、小学校でも修学旅行が行われる例があります。Gakkenがまとめた調査では、小6修学旅行の行き先も地域差があり、例えば関東・中部地域では京都方面が根強く残っているものの、他の地域では東京・近隣県を選ぶ学校も多いという実情が見られます。

つまり、「京都が消える」というよりは、学校・地域・学年ごとに行き先選定のバリエーションが広がっているという流れが進んでいると見るのが妥当でしょう。

見学テーマ重視が京都集中を支えてきた

修学旅行で重視される学習テーマを見てみると、全国の中学校の国内修学旅行において 重点活動の第1位が「遺跡・史跡・文化財・寺社見学」 であるというデータがあります。

こうしたテーマ重視の動向は、京都・奈良などの伝統ある歴史文化空間を行き先とする構図を支えてきました。しかし、学習の多様化・体験型プログラム需要の増加は、京都集中型の構図を揺るがす契機ともなっています。

京都離れはなぜ起きているのか?:背景と要因分析

コスト・物価・運輸負荷の増大

- 宿泊費・交通費の上昇

全国的な物価上昇・交通コストの拡大が、遠方行き・観光地行き双方に影響を及ぼしています。旅行会社や学校側は予算制約の中で費用最適化を迫られており、京都という人気地への集中はコスト上昇圧力を受けやすい構造です。 - 貸切バス・運転手の手配難

旅行実務面では、貸切バスの手配が難しくなる事例が複数報告されています。運転手数の確保、法令対応、時間規制などがボトルネックとなり、交通インフラ制限が影響を及ぼしています。 - 混雑・オーバーツーリズムの弊害

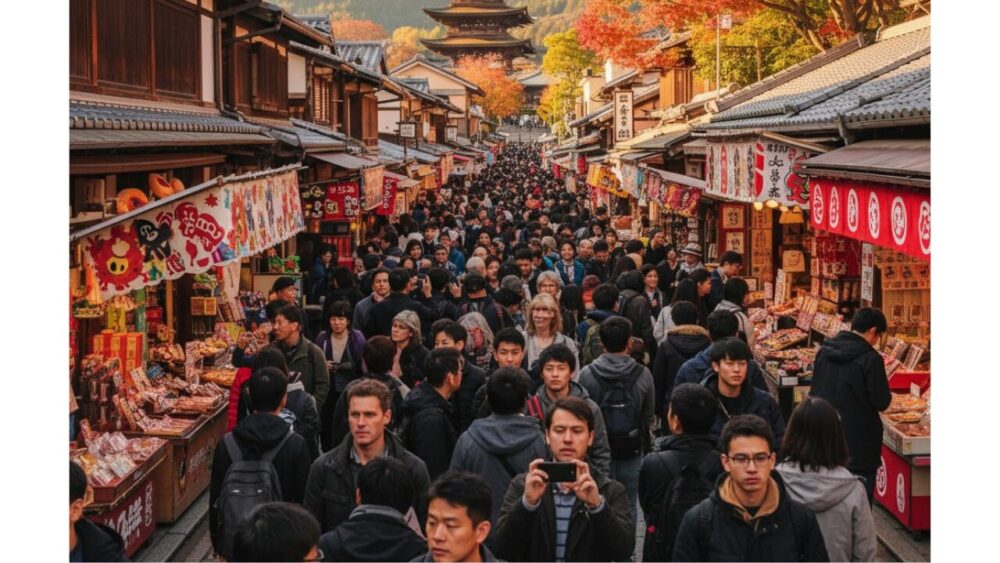

京都市内は観光ピーク時に非常に混雑します。生徒の移動・見学効率・安全性を考えると、混雑地域の集中はリスクを孕みます。観光客が多すぎて見どころをじっくり回れない、公共交通機関が混みすぎて移動に支障が出る、などの現場の声も報じられています。

これらのコスト・運輸・混雑という要因群は、「京都離れ 日本人 修学旅行」というキーワードが現実化する土壌をつくっています。

教育目的・企画ニーズの変化

- 学びの多様化志向

社会課題・持続可能性・地域交流・自然体験をテーマとした体験型学習を重視する学校が増えており、京都型の“歴史・寺社巡り中心”プログラムでは物足りなさを感じる現場もあります。 - 安全性・安心感への配慮

混雑地・移動時間の長いプランは、生徒の安全や保護者の懸念を招きやすい。リスク管理観点で、より移動負荷が低く、落ち着いた地域を選びたいという教員・学校の意識変化も、京都離れの一因です。 - コロナ禍の影響残存と見直し

コロナ禍で「密回避」「近距離実施」「分散型行程」などが採られたことで、都市集中型観光地への警戒感が残っている学校・関係者も少なくありません。

こうした企画・教育意識の変化が、京都離れを促す“心的変化”を後押ししています。

誘致側・受け入れ側の対応変化

- 京都市・旅館側の反応

京都市は観光政策を見直し、混雑緩和・教育旅行誘致への施策を模索し始めています。修学旅行生や教育旅行生の取り込みを意識したプログラム刷新が鍵となるでしょう。 - 代替地側のキャパシティ拡充

沖縄・北海道・地方都市では、受け入れ施設や体験プログラム拡充が進んでおり、これが選択肢の信頼性を高めています。特に沖縄では修学旅行受入校数・生徒数ともに回復基調にあるとの報告あり。 - 行政・自治体支援制度の活用

一部自治体では、修学旅行先の助成制度や交通費補助を整備しており、遠方選定のハードルを下げる動きも見られます。

こうして、京都離れに対応する“逆流”としての京都再構築と、代替地強化が同時並行で進んでいます。

「京都離れ 日本人 修学旅行」がもたらす代替先:沖縄/北海道/地方拠点のポテンシャルと制約

沖縄:マリン体験・地域交流型修学旅行の王道

強み

- 実績・認知度が高く、旅行会社もノウハウを持つ

- マリン体験・自然体験・文化交流が融合できる

- 2024〜2025年にかけて受入校数・生徒数が拡大傾向(回復基調)という報告あり

- 発地別の来訪校数・人数も一定規模あり

注意点

- 航空便依存・天候リスク(台風など)

- 移動時間が長くなるケースあり

- 歴史文化学習の深みを出すには工夫が必要

北海道:自然・気候・地域体験の場

強み

- 大自然・気候特性を生かしたフィールド学習が可能

- 教育旅行として「体験価値」が高い

- 他地域との被りが比較的少ないユニーク性

制限・課題

- 季節依存性(冬季は移動・宿泊が難)

- アクセス便数やコスト面の制約

- 施設キャパ・交通網の限界

地方都市・地域拠点(長崎・広島・九州・地方自治体など)

強み

- 地域文化・歴史・産業を学べる地域性

- コスト・混雑リスクを抑えながら多様なテーマ体験が可能

- 地元自治体・観光推進機関との連携がしやすい

注意点

- 規模・認知度・受け入れ体制にムラがある

- 交通アクセス・宿泊供給に制約を抱える地域も多い

- プログラム設計力が求められる

将来予測:京都離れは進むか?京都はどう巻き返すか?

京都側の反攻:再構築・教育誘致へ向けた動き

京都市・観光業界は、修学旅行・教育旅行誘致に向けて、混雑緩和策・プログラム刷新・交通アクセス改善を模索中です。観光以外の視点で京都を見直す動きも期待されます。

教育政策・学校方針の変化に注目

今後、文部科学省・地方教育委員会が「多様な修学旅行先推奨」「地域学習重視」などの方針を打ち出す可能性があります。そうした政策変化が、京都離れの潮流をさらに加速させるか、それとも抑制するかが鍵。

旅行需要・コスト動向の影響

原油価格・物価上昇・交通インフラ効率化など、コスト動向が変動すれば、遠方行き・観光地集中型の選択肢が再評価される可能性もあります。

新たな行き先・テーマの登場

これまであまり注目されなかった地方や、テーマ型・体験型・地域課題型の行き先が、新たな修学旅行潮流をつくる可能性があります。

総じて言えば、「京都離れ 日本人 修学旅行」は一時的なブームではなく、教育観・観光構造変化・社会背景が交錯する変曲点のひとつと言えるでしょう。京都が修学旅行の“定番”であり続けるためには、変革・革新が不可欠な時代が来ています。

時代の流れか・・・。

まとめ(要点整理)

- 最新データでは、沖縄が修学旅行行き先で京都を追い越す年があり、京都の行き先シェアは相対的に低下中。

- 京都離れは、コスト上昇・交通・混雑リスク・教育ニーズ変化など複数要因の複合作用によるもの。

- 行き先候補として、沖縄・北海道・地方都市が注目されており、それぞれ強み・制約を持つ。

- 良い修学旅行設計には「教育軸」「移動配慮」「受け入れ体制確認」「代替プラン準備」「費用構造の精査」が不可欠。

- 京都自身も観光政策・教育誘致策の見直しに動いており、将来的な巻き返し可能性もある。

- 長期的には、「京都離れ」という現象を、教育・観光の新しい潮流と捉え、柔軟性ある行き先選定とプログラム設計力がこれからの差別化要因となるだろう。

今や、京都は外国人観光客のほうが多いから、致し方ないところもあるのか?

コメント