突然、Threadsで「行方不明だった夫が無言の帰宅となりました」という投稿が流れてきて、「無言の帰宅」って何?と思った人、多いのではないでしょうか。

SNSユーザーの間で「意味がわからない」「祝福コメントが殺到した」「え、それって死亡して戻ってきたってこと?」と混乱が起きているようです。

この現象は、単なる言葉のムズさを超えて、世代間ギャップ・報道表現 vs 日常語のズレ・SNS上での誤読文化など、複雑な背景を含んでいます。

この記事では、「無言の帰宅」の正しい意味・由来・使われ方・誤読が起きた理由・SNSでの反応例などを、できるだけわかりやすく整理します。

まずは意味から押さえ、その後に論点を順に見ていきましょう。

なんで、無言の帰宅が話題になったのか、まったくわからなくて、首をかしげていました。

「無言の帰宅 Threads 意味」:基本の意味と文脈

報道用語としての意味

「無言の帰宅」は、報道や硬めの文脈で使われる 婉曲表現(遠回しな言い回し) の一つで、実際には “亡くなった人の遺体が自宅に戻る” という意味を暗示するものです。

多くのニュースや報道では、死や遺体について直接的に言うのを避ける慣習があり、「無言の帰宅」「帰らぬ人となった」「静かに息を引き取った」などの表現が用いられてきました。

このような表現は、遺族や読者・視聴者への配慮(ショックを和らげる、直接的な言葉を避ける)というメディアの配慮から発展してきたものです。

日常語・誤用として理解されていた意味

一方、SNS上や日常会話的には、この「無言の帰宅」が「黙って家に帰ってきた」「何も言わずに帰った」という意味で捉えられることが多く、誤用・誤解が生まれていました。

実際、Threads投稿に対して「無事でよかった」「気まずかったんだね」などの安堵コメントが大量に寄せられていました。

このズレが今回の騒動の核です。

なぜ今「無言の帰宅」がSNSでバズったのか?

発端:Threads投稿がきっかけ

2025年9月25日あたり、あるユーザーが Threads 上で「行方不明だった夫が無言の帰宅となりました」という投稿をしました。

これが拡散し、ツイッター(X)などにも流れ、「無言の帰宅」の意味をめぐる議論が起こりました。

この投稿が多くの人の目に止まり、知らない人にはポジティブに、「よかった!」「元気で戻ったのね」などのコメントが次々と寄せられました。

この投稿だけを見れば、

「あぁ、亡くなったんだ~。ご愁傷様です。」

となるな~(あくまでも私見です。)

誤読が広がった理由

- 報道慣習に触れる機会が減っている

テレビニュースや新聞を日常的に見聞きする人が減り、報道用語に馴染みがない若い世代では「無言の帰宅=何も言わずに帰宅した」と直感的に理解してしまいやすい。 - 文脈を補わない切り取り拡散

投稿文脈が省略・切り取られて伝わることが多く、「無言の帰宅」という言葉だけが独立して見えてしまい、解釈が極端に分かれるきっかけに。 - SNS文化・早読み傾向

短い投稿・即反応文化のSNSでは、深読みや背景を調べずにコメントする人が多数。加えてミスリード・誤解が拡散しやすい。 - 世代・教育背景による言語感覚のズレ

報道表現や慣用句を日常的に意識しない層と、メディア言語に慣れた層で、言葉の感覚が異なるため、受け止め方に大きなばらつきが生じた。

炎上・批判・議論の拡大

X上では、「なんで意味を知らないの?」「教養が落ちてる」「国語力がない」などの批判が起こり、一方で「知らない人を責めるのはかわいそう」「言葉自体が変わる」のような擁護の声もありました。

また、言葉と文化・報道感覚のギャップをめぐる論争に発展し、「言葉をどう扱うか」「伝え方の責任」など、テーマが広がっています。

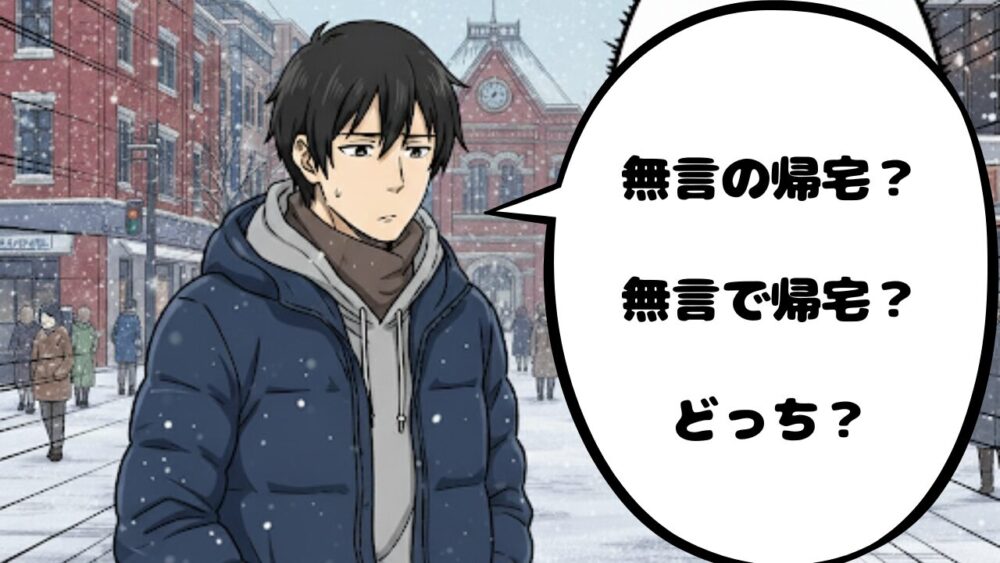

表現の類似・対比:「無言での帰宅」「無言で帰宅」との違い

この騒動の中で、「無言の帰宅」「無言での帰宅」「無言で帰宅」などの表現の違いも指摘されています。主な違いを以下に示します。

| 表現 | 意味・ニュアンス | 使用されやすい文脈 |

|---|---|---|

| 無言の帰宅 | 報道慣用表現。「遺体で帰宅する=死亡して戻る」意味合い | 事件・事故・死亡報道、硬め表現 |

| 無言での帰宅 | 「何も言わずに帰宅する」行動描写 | 日常会話、SNS投稿 |

| 無言で帰宅 | 同上。「無言での帰宅」とほぼ同義 | カジュアルな場面で使われることが多い |

特に「無言の帰宅」が報道用語として持つ重い意味が、SNS上での「無言で帰ってきた」的な軽い意味と混同されやすい点が、今回の誤読騒動の根本原因となっています。

この違いを理解しておかないと、誤って「無言の帰宅」を軽い意味で使ってしまうと、思わぬ誤解を招いてしまいます。

SNSでの実際の反応・事例

祝福コメント殺到

「無言の帰宅」投稿には、「命があってよかった」「良かったです」「無事で戻ってよかった」などの言葉が多数寄せられ、いいね数も4万を超えるものがありました。

この祝福が逆に拡散の拍車をかけ、誤読者側も数が多いことから正しさを主張しづらくなるという状況も生まれました。

批判・ツッコミ

あるユーザーは Threads 上で、こう呟いています。

「無言の帰宅」を本当に「喋らずに帰ってきた」と思ってる人がいると言う投稿を見てしまった…マジで?? 国語と教育の敗北感…

また、Togetterやまとめサイトでもこの現象は取り扱われ、多くのユーザーが「意味を知らなかった自分にも驚き」「言葉の持つ重みを改めて考える」などの反省や議論をしています。

擁護・反省の声

一方で、「知らなかったからって責めすぎではないか」「報道表現って日常的に見ないと知らない表現もある」など、言葉の理解格差を指摘する声も。

ある note 投稿では、こう書かれています:

「無言の帰宅」の意味が分からない人たちは、決して悪意があってそうしているわけではなく、報道的な表現に触れる機会が少ないからだという見方もある。

こうした声が、今回の騒動を単なる炎上以上の言語・文化論にまで昇華させています。

「無言の帰宅 意味」について押さえておきたいポイント

文脈を見ないと意味が通じない

「無言の帰宅」という言葉は、文脈や前後の説明なしでは意味がつかみにくいため、SNS上では誤読が非常に起こりやすいです。特に、死亡・事故・事件などの文脈が薄い投稿では、読み手の解釈に大きく依存します。

言葉の軽さと重さのギャップ

報道用語としては「静かに帰還する」ほどの重さがある表現なのに、SNSでは平易に「黙って帰る」と捉えられてしまう。この落差が今回の違和感・炎上を生みました。

言葉の世代間ギャップ

年齢やメディア接触頻度によって使い慣れた言葉の引き出しが異なるため、若い世代にとっては報道慣用句がまるで別言語に感じられることもあります。今回の事例は、そのギャップを象徴するような出来事でした。

誤解を避ける配慮

SNS発信時にこのような言葉を使う際には、誤解を生まないように説明や注釈をつけることが大切です。特に報道的、重い意味合いを持つ表現は、軽く使うと誤解・炎上のリスクがあります。

なぜ「意味を知らない人が多いのか」:教育・文化的背景

報道言語・表現への接触機会の減少

若い世代はテレビ・新聞など報道メディアに触れる時間が減り、報道的表現・慣用句に慣れる機会も減少していると考えられます。

国語教育と読解力の課題

学校教育で慣用句や文学表現を学ぶものの、実際の報道に使われる表現まで網羅はされにくく、読解力・語彙力の差が表面化しやすい分野でもあります。

言葉の変化と死語化

「無言の帰宅」のような表現は、かつて多用されていた可能性がありますが、現代では使われ方が限定的で、言語感覚から離れてしまったため、「死語化」に近いものになっている可能性があります。

まとめ

「無言の帰宅 Threads 意味と由来|SNSでなぜ話題に?」というテーマで見てきましたが、要点を整理すると以下の通りです。

- 「無言の帰宅」は報道用語として、亡くなった人が遺体で家に戻るという意味を婉曲に表す言葉です。

- SNS上では「黙って帰ってきた」という軽い意味で捉えられ、誤読が多数発生しました。

- 誤読が広がった背景には、報道表現への慣れのなさ・文章の切り取り拡散・世代間言語ギャップなどがあります。

- 類似表現(無言での帰宅・無言で帰宅)との違いを理解することが大切です。

- SNSでこのような言葉を使う際は、文脈や注釈による誤解防止の配慮が必要です。

この騒動は、ただの言葉のズレ以上に、「言葉の意味をどう守るか」「伝える責任とは何か」という問いを私たちにも投げかけています。言葉の背景を理解することで、誤解を減らし、より丁寧なコミュニケーションを育めるといいですね。

文字の投稿だけだから、とらえ方が難しい。

ただ、会話中でも、同じ言葉のイントネーションが違うだけで、意味合いが変わる

日本語そのものが難しいってことか。

コメント