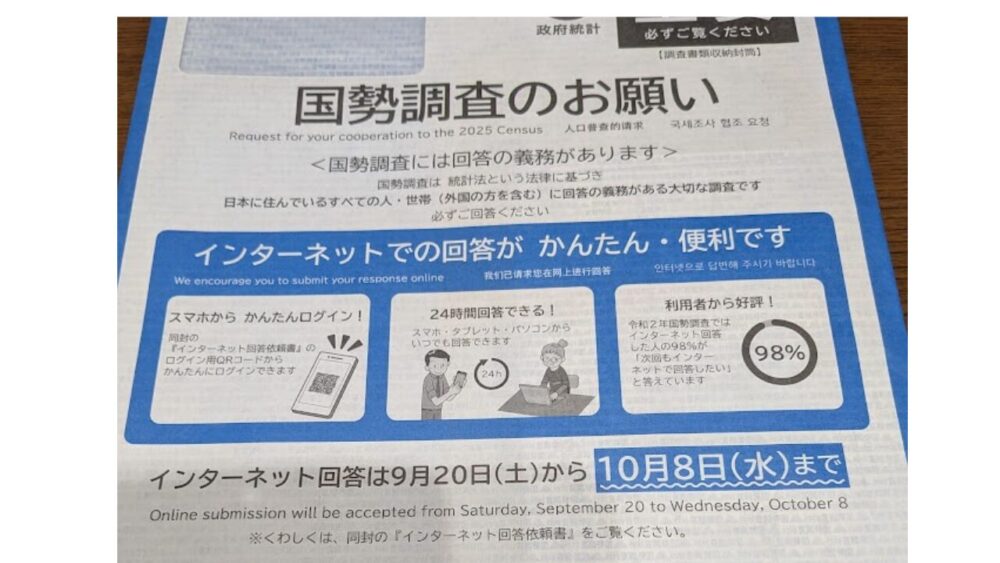

国勢調査2025の締め切りまで、あと1週間。

前回、国勢調査 2025 インターネット回答が便利!紙より簡単な入力方法を解説&やってみたという記事を書きましたが、今回は「無視」にスポットを当てたいと思います。

「国勢調査 2025 無視」――このワードで検索しているあなたは、きっとこう思っていませんか。

「まぁ調査票なんて無視しても大丈夫じゃないの?」「罰則って本当にあるの?」「個人情報が心配…」

確かに、調査票を出すのは手間だし、プライバシーがどうなるか不安という声は多いです。

でも、これには法律や実例、リスクと対応策の知識が必要です。

無視することがまったくリスクなしとは言い切れません。

本記事では、国勢調査 2025 を無視した場合に 法律上どうなるか/実際にはどう扱われるか/回答を躊躇している人が知っておきたい対処法 を、最新情報をもとに整理してお伝えします。

読み終わるころには、「無視するリスク」と「安心して回答する道筋」が見えてくるはずです。

国勢調査 2025 における「無視」

国勢調査とは何か?なぜ毎回行うのか

国勢調査は、5年ごとに日本国内の人口・世帯・就業などの実態を把握するための基幹統計調査です。

この調査のデータは、区割り(選挙区)、地方交付税配分、公共施設の配置、福祉政策や防災計画など、あらゆる行政判断のベースになるため、精度が非常に重視されます。

つまり、「無視」という選択が、個人としての負荷軽減になるかもしれませんが、統計の信頼性を揺るがす可能性も孕んでいます。

「無視=回答しない」「拒否」「虚偽回答」などの違い

“無視”という語にはさまざまな段階があります。

- 調査票をそのまま放置して提出しない(未回答)

- 調査員の訪問を無視する

- 回答を意図的に拒否する

- 回答しても虚偽・誤った内容を記入する

法律上、これら「拒否」「未回答」「虚偽記入」は区別されず、統計法などで同じく規定されうる行為として扱われる可能性があります。

このため、本記事では「無視(未回答・拒否・虚偽含む)」を一括りにしてリスクを見ていきます。

統計法上の規定:無視(拒否・未回答・虚偽)に対する罰則

回答義務は法律で定められている

国勢調査は「基幹統計調査」として、統計法第13条により “報告義務” が定められています。

この義務は、「調査票を出さなければいい」という任意の性格ではなく、法令上の根拠を持つものです。

罰則規定:統計法第61条

統計法第61条では、基幹統計調査(国勢調査等)において、以下のような行為をした者には 50万円以下の罰金 を科す可能性があると定められています。

| 行為 | 想定される罰則 |

|---|---|

| 正当な理由なく報告を拒む(未回答・拒否) | 50万円以下の罰金(刑事罰) |

| 虚偽報告(誤った記載) | 同上 |

| 調査妨害(調査員の妨害など) | 規定対象となる可能性あり |

また、調査員を含む関係者が調査で知り得た秘密を漏らしたり、統計以外の目的に流用した場合には、懲役または罰金の規定もあります。

一方で、統計法附随資料(調査に協力確保する方策など)には次のような記載もあります:

「国勢調査で罰則を適用した例はない。他の統計調査でも適用は稀」(総務省統計局)

つまり、罰則を設けること自体が抑止力の意味合いを持ちつつ、実際の適用例は非常に限定的であるというのが、政府・統計局の運用上の実態です。(総務省統計局)

つまり、法律上は厳しい罰則もありうるものの、通常の無視・遅延行為がすぐに罰金になることは 極めて稀 と見られています。

実際には?無視しても罰則が科された例はある?

罰則適用の実例はほとんどない

先述の通り、統計調査の運用資料には「罰則の適用例はほとんどない」と明記されています。

また、複数の情報サイトや解説ブログでも「罰則がある」と述べつつも「実際に罰金を科されたケースは聞かない」「強制的に処罰された事例は極めて稀」などの記述が目立ちます。

つまり、罰則規定は「抑止力として存在するが、日常的に使われるかどうかは運用次第」という性質を持っているのが現状です。

なぜ罰則が使われにくいのか?

幾つかの理由が考えられます:

- 国民の理解を重視した運用方針

統計調査は国民の協力によって成り立つため、罰則適用を過度に強調すると反発を招きやすいという配慮もあります。 - 督促・再案内・説明を優先する実務運用

実務的には、回答期限直後に督促や訪問説明を行って対応を促す方式が主流です。重罰適用は最後の選択肢と見なされる傾向があります。 - 罰則適用には手続き・コストがかかる

刑事処罰を実施するには警察・検察対応などの手間がかかるため、軽微な無視や遅延に対してはあまり動きづらいという現実の制約も無視できません。

以上の点から言えば、無視をしてすぐ罰金を科される可能性は低いものの、「可能性がゼロではない」ことは念頭に置くべきです。

無視による“その他のリスク・影響”を無視できない理由

無視/拒否が直ちに罰則に結びつかないとしても、以下のようなリスクやマイナス影響は無視できません。

行政からの督促・催促

未回答のままだと、役所や調査員から督促文が届いたり、再訪問で説明を求められたりすることがあります。

特に案内を無視していることで「応じる意思がない」と見なされると、対応がやや強めに進む可能性もあります(ただしこれも通常は強制力を伴わない形式的な対応です)。

統計の精度低下・地域不利益

無回答が多い地域では、統計の精度が落ちやすくなります。結果として、地方自治体の施策設計や公共インフラ整備などに反映されにくくなる可能性が出てきます。

例えば、人口減少地域で実態より過小評価されるようなデータができあがれば、補助金配分、バス路線の維持、学校再編などにマイナス影響が及ぶおそれがあります。

社会的な責任・協力義務の観点

調査票に協力するという行為は、言わば社会インフラの協調行動とも言えます。多くの人が無視を選ぶようになると、統計制度そのものの信頼性が揺らぎ、将来的に制度が後退するリスクも否定できません。

回答したくない・無視したいという気持ちを持つ人が抱きやすい不安とその真相

「プライバシー・情報流出が心配」

確かに、世帯構成・年齢・就業先などを記入するわけですから、情報漏洩が気になるのは自然な心理です。

しかし、国勢調査には以下のような情報保護策が法律により義務付けられています:

- 統計法第41条ほかで、「調査員等は業務上知り得た秘密を漏らしてはならない」と定められており、違反には懲役または罰金が科され得ます。

- 調査票情報は、集計前後含めて厳重に管理され、統計以外の目的(税金徴収、捜査など)には利用されないことが法律で保証されています。

- インターネット回答時には SSL 等の暗号化通信が採られ、安全性が確保されています。

これらの制度を理解しておくことで、不安を抑えながら回答できるでしょう。

「どうせ無視しても大丈夫では?」という甘い誘惑

無視しても罰則例がないという情報が一人歩きして、「要するにやらなくても問題ないんじゃ?」と思う人も一定数います。

しかし、「大丈夫だった例」があっても、それが「正しい行為」になるわけではありません。リスクがゼロでない以上、安易に選択するのは危険です。

「面倒くさい/忙しくて時間がない」

この気持ちはもっともで、現実的な悩みです。ただ、簡便な回答手順は整備されています(後述)。また、無視よりマシな “後出し対応” を知っておけば、心理的なハードルは下げられます。

「国勢調査 2025 無視したいけど…」という人向けの現実的対応策

以下は、無視を選ぶ前・または無視を改めたい人が取れる選択肢や対応策です。

早めに回答できる方法を知っておく

- オンライン回答:QRコードや案内書に記載されたURLでアクセスでき、スマホやPCから回答可能です。

- 郵送で提出:紙の調査票を記入して返送する方法もあります。

- 受付窓口持参:一部自治体では、窓口提出を受け付けている場合もありますので、自治体ホームページを確認するとよいでしょう。

- 相談窓口やヘルプに問い合わせる:記入方法で不安な点や困った点があれば、市区町村の国勢調査担当部署に問い合わせてみるのが無難です。

これらの方法を検討すれば、「無視よりは手間を抑えつつ回答する」ことが可能です。

事情があって回答が難しい場合の対処法

- 正当な理由の説明を準備する:病気や長期入院など、著しい事情がある場合は事前に自治体へ相談する余地があるかもしれません。

- 部分的回答:すべての項目に答えるのが負担なら、まず必須項目だけ埋めて提出するという選択肢もあります(ただし、虚偽回答にならないよう注意を)。

- 遅れて提出する:期限を過ぎてしまっても、調査票を放置し続けるより、後からでも提出した方が無用な疑義が生じにくいでしょう。

無視ではなく「協力的態度」を示すメリット

- 調査員・役所の対応が穏やかになる

- 自分の地域の統計精度に貢献できる

- 将来、自分や地域が統計で不利扱いされにくくなる

よくある疑問・誤解とその答え

| 疑問 | 回答 |

|---|---|

| 国勢調査を無視したらすぐ罰金になる? | 法律上は罰則規定あり(50万円以下)ですが、すぐに科されるケースは非常に稀です。 |

| 国勢調査の回答が統計以外に使われる?税金や捜査? | いいえ、統計法で統計以外の目的利用は禁止されています。 |

| 実際に罰金を科された例は? | 公的に確認できる国勢調査の罰金実例はほぼないとされます。 |

| 電話やメールで国勢調査を聞かれたら信用していい? | 国勢調査では、電話・メールで個人情報を聞くことは通常ありません。かたり調査に注意が必要です。 |

| 完全無記名で提出できる? | 統計法上は “記名報告義務” の趣旨が強く、無記名提出は原則認められません。無記名を希望する例外的扱いが公式に広く認められている情報は見当たりません。 |

ケース別 “無視するかどうか” 判断ガイド

以下は、あなたの立場・事情に応じた考え方のヒントです。

| 状況 | 推奨アプローチ | 理由・注意点 |

|---|---|---|

| 忙しすぎて調査票を出す時間がない | オンラインで簡便に回答 | QRコードアクセスで短時間で済みます |

| 個人情報漏洩が心配 | 回答の保護制度を確認 → 安心を得て回答 | 法律・制度で秘密保護が義務付けられています |

| どうせ無視しても罰則は来ないだろうと思う | 少なくとも部分回答 or 後日提出 | 無視はリスクを抱えた判断になりかねません |

| 疑似調査や詐欺の可能性が気になる | 調査員の身分証明を確認/自治体へ照会 | 調査員証が無い/不審な電話要求は怪しいケースです |

まとめ:無視するリスクを知って、賢く対応しよう

「国勢調査 2025 無視してもいいの?」という疑問に対し、本記事では以下の点を明らかにしました:

- 国勢調査には 統計法に基づく報告義務 があり、正当な理由なく拒否・未回答・虚偽回答には 50万円以下の罰金 の規定があります。

- ただし、実際に罰則が科されたケースは極めて稀であり、通常は督促・説明対応が優先される運用が多いようです。

- 無視には「管理コスト・行政からの催促・統計精度低下」など別のリスクが伴います。

- プライバシー保護制度や秘密保持義務など、法制度上のガードも整備されていますので、正しく理解すれば安心して回答できます。

- 最後に、無視する代わりに オンライン回答/部分回答/遅れて提出 といった現実的な選択肢があります。多少の手間で済むなら、無視よりは回答する道を選ぶほうが賢明です。

このように、無視を選ぶ前に「リスク」「制度の仕組み」「対応策」をしっかり把握しておくことが大切です。

あと1週間。早めにすませましょう。

コメント